2010年01月

確定申告と経済の分かりやすい本を読んでみる・・・

仕事しないと・・・と思いつつ、土曜日ということでつい本を読んでしまいました。。。現実逃避というやつですね。そういうことありません?

カメラマンとしての仕事は全て会社からの請求として出しているので、そんなに関係があるという意識はなかったのですが、確定申告等について全く知識がどうかなと思い、下記本を読みました。

日本実業出版社

売り上げランキング: 372

おもしろかったけど

おもしろかったけど フリーランスでなくても参考になる

フリーランスでなくても参考になる 税金払いたくない!って思ったときに

税金払いたくない!って思ったときに これは、わかりやすい。

これは、わかりやすい。 この本は役にたたない(笑)

この本は役にたたない(笑)テクニカルな本ではなく、あくまで「どうして確定申告をせなあかんの?」「どうしてこういう形式になっているの?」「白色と青色ってどう違って、どっちがいいの?」なんて割とファンダメンタルな疑問に、またに「フリーランスを代表して聞いてきて」くれている印象の本です。

これを読むと、主体が「個人」なだけで、あくまで「法人」と似た感じで「売り上げ-経費=所得(利益かな?)」と同じ構造として扱われているということが理解できました。まさに「あ〜そういうことなんですね」と「聞かぬは一生の恥」的な気づきがありました。

例えば、サラリーマンの「給与控除」などは「経費」の代わりとして、結構「手厚く」保護されていて、「所得」って給料額ではなくて、「給料」からもろもろの「控除(=経費?)」を引いた額なのだそうです。。。そう理解できると売り上げの伸びてきたフリーランスがどうして法人化するのかなんてことも自然と見えてきます。(文中に分かりやすく説明ありますけどね)。

別の本でサラリーマンの結構な高収入な人が所得0扱いで税金がかかっていないという下りがあったのですが(下記)、基礎控除で65万円、扶養で38万円×人数なんだそうな・・・(数字は記憶ですが・・・)。

税金の仕組みって知らないと損するんだね。。。

2時間くらいでさくっと読めるし、なーんも分からんという人は本代の1400円とかすぐに回収できるのではないでしょうか。

ところで、去年から今年は不況の関係で「会社外のアルバイトを認める」というところが増えていると思うから、そういう人向けにも案内したらいいのに。(・・・ってそれは違う本でやるべきか)

ネットで調べてみると「バイトをしていることが会社にばれないための確定申告の仕方」みたいなのばかりですね。(会社とは別にアルバイト分の確定申告をして、住民税の支払いを会社天引きではなく、自分自身でやるという方法みたいです)。

で、実は併せて読んだ本が下記です。

2000年収録とかの本なので制度的に変わっているだろう部分はあるのですが、経済音痴の自分なんかにはもってこいの本でした。

何が良いかって、身近なたとえから経済の話に結びつけてくれるので理解しやすいということにつきます。

日本経済新聞社

売り上げランキング: 2705

竹中氏に偏見を持つことなく読むべし

竹中氏に偏見を持つことなく読むべし 竹中氏の説明能力&佐藤氏の本質を掴む能力が素晴らしい

竹中氏の説明能力&佐藤氏の本質を掴む能力が素晴らしい QA方式でとても読みやすい本

QA方式でとても読みやすい本 わかりやすい、かわいい♪

わかりやすい、かわいい♪ 頭の良い人がする会話だから、分かりやすい

頭の良い人がする会話だから、分かりやすいで、本の中の下りにもあったのですが(どっちかは忘れました。多分、経済の方。)、サラリーマンは給料から税金が自動的に引き落としになっているので、税金に対する意識が低いというものでした。。。

確定申告して納めてたらそりゃ自分のお金がどう使われているかって気になりますもんね。

そういえば、昨年末に高校のOB/OG会に出たときに、愛媛から人が来ていて(地方自治体の人だったのか?)「ふるさと納税」の案内をしてくれたのですが、説明が的を射ないというか「何これ?よ〜わからん」という雰囲気が流れていたのですが、最近の本を読んで気がついたのは、この納税方式って実は納税者が自分で税金(の一部)を納める場所を選べるということが結構大事なのではないかと・・・。

もちろんその税金は地方の財源になるので、「自分には還元されん」や「ふるさと定義が曖昧」なんて意見もあるそうですが、面白い試みだし、愛媛がベースの人が多いうちのOB/OG会でちゃんと説明できたらやってくれた人も多かったろうに。。。もったいない。と、今更気がつきました。

世の中に疎い自分をどうかと思いつつ。

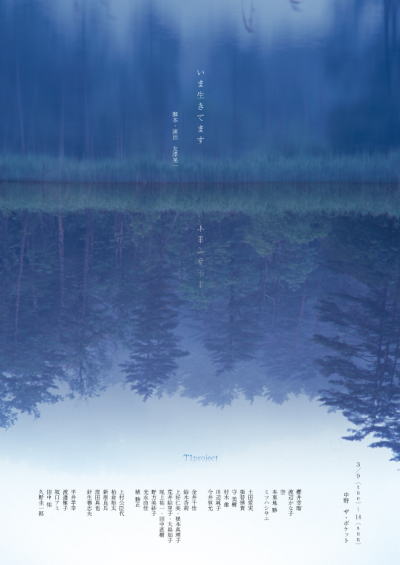

演劇公演「いま生きています」のチラシ

- 2010-01-29 (金)

- Photo

劇団、T1projectの次回公演「いま生きています」のチラシで写真を使ってもらいました。

・・・スズキ与太郎さんから概要や趣旨、方針についてもろもろご案内をいただき、該当しそう、かつデザインとの共生で行きそうな写真を数点ピックアップ。

写真だけだとなんとなく意図が伝わらないかなと思いつつ実際に使い方のイメージをラフにお伝えさせていただきました。

ネイチャー系は全然専門外なのですが、昔思い立って撮影旅行に行ったときに撮った中に適したものがあって良かったです。

スナップや風景写真でも「人が写る」ものが好きですので、こういう使い方をしていただけると自分としてもすごくしっくりします。

写真ベースにしたデザインもやはり魅力的なドメインです。

3月の公演だそうで、楽しみです。

T1project

いま生きてます

2010.3.9tue~14sun

ザ・ポケット

- 脚本・演出 -友澤晃一

- 出演 -櫻井幸瑠 渡辺かな子 空 本東地勝 ミツハシサエ

土田愛実 張替慎貴 守美樹 村木雄 川辺純子 今井恒允

金井千佳 鈴木杏莉 [上好仁美(a) 根本真理子(b)]

[荒井絵里子(a) 大島知子(b)][尾上祐一(a) 田中直樹(b)]

野方美紗子 光永由佳 植勝正上村公臣代 柏倉裕太 新原良兵 窪田真也 針生楊志夫

平井孝幸 渡邉雅子 坂口アミ 田中佑 久野圭一郎

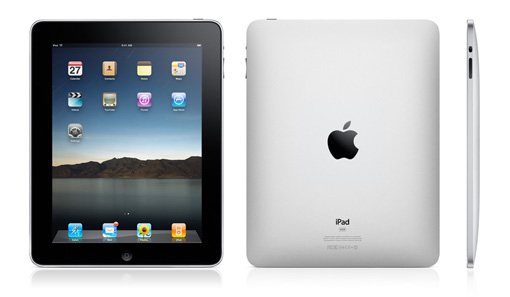

i pad発表

- 2010-01-28 (木)

- IT_info

i padが発表されました。

http://www.apple.com/ipad/

すげー眠かったのですが、仕事をしているうちの友人のツイートから、

どっかの開発会社?の人たちが、Appleタブレットの現地での発表をライブでカンファレンスをしているサイト「tabletnight」にたどり着き、・・・そこで実況中継をしている場所(多分どっかの会社)の中継映像と雑談を見ていました。

で、外見的な印象でいうと、iPadビミョー。。。

あんまりスタイリッシュでないけど、使いやすさを考えるとこういう形になったのかな??

---------------------------

16から64GB。

iPhoneアプリ動く、倍角で全画面表示可能・・・。

バッテリーは、10時間持つ。

Flashは未対応。

そして、Wi-Fi。。。・・・i phone買おうかと思っていたけど、やっぱりpocket wifiにしようかな。。。→3Gがいけるらしい。

重さ、680グラム位・・・。落としたら壊れますね。。。

アメリカ以外は6月以降の発売。

Wifi 16GB 499ドル。4月発売。

1024x768 132ppi

---------------------------

ビミョーでも、半年くらいでバージョンがアップしていきそう。。。

でもやっぱり欲しい。。。

写真プレゼンの資料としてもろもろ発信していくことを考えても自分にとっては、「価値のあるおもちゃ」という感じがすごくします。

・・・i Booksの機能

電子ペーパーではなくて液晶。。。でも、キレイっぽい。

4.99$一冊??

日本ではどうなるのかな?

著作権関係で大きな出版社は動きが遅いだろうから、この業界にベンチャーが入っていくよいチャンスですよね。

形式は「ePub」らしいです。。

ところでむしろ感動したのが、友人のツイートがきっかけになって、

公開されているライブカンファレンスを(実は初めて!!)目の当たりにして、

2500人くらいがTweetしながら見ているのを横目に、開発者の感想を聴きながら、

i padの発表を見ている・・・ってライブ感ってすごい!

興奮で眠気が吹き飛びました。

twitterは「生の言葉」だからこそ、他の媒体とはまた違ったライブ感のある情報収集ができます。

小さな組織で動いていると情報が閉鎖的になるというのを割りと注意しなければなとと思っているのですが、今の時代はそれこそ情報収集のための色々なチャネルが用意されているんだと実感。

5万円ならおもちゃの範囲で買ってもやっぱりいい気がするな。

・・・買うか。

「葬儀に料金透明化の動き イオンがひつぎ代など明文化」だそうですが・・・

- 2010-01-25 (月)

- Others

「葬儀に料金透明化の動き イオンがひつぎ代など明文化」という産經新聞の記事が載っていました。

不明朗な状態が続いてきた葬儀の料金を透明化する動きが加速している。大手流通のイオンが葬儀ビジネスへの本格参入にあわせて透明な料金体系を導入したところ、割安な料金設定もあって利用者が順調に増えている。利用者の節約志向も料金透明化の追い風になっているようだ。 (略) イオンの葬儀事業の最大の特徴は、透明な料金体系だ。祭壇設営費、ひつぎ代、生花、遺影写真、納骨容器などの価格をそれぞれ明文化し、その組み合わせによって29万8000円から148万円まで6つのプランを用意した。同時にプランに含まれていない返礼品、食事代、火葬料、搬送費用、マイクロバス費用を含めた葬儀全体の総額の見積書も提示し、料金の透明化を後押ししている。

とのことです。

ちなみになのですが、私の卒論は「お葬式のお値段」をテーマにしたものでした。

卒論を書いた年は、2006年でしたので、2005年くらいの話がベースになっているのですが、ちょうど2004年/2005年は、文藝春秋や週刊文春あたりで、「ぼったくり葬儀屋」の話がよく取りざたされていた時期で、「悪徳業者に捕まって300万円」という極端な話がちまたで出回っていて、シルバービジネスなんて言葉も出て来ていた時期だからでしょうか、その時は「葬儀業界の価格破壊!」なんて形でベンチャー企業の参入もありました。(そして、割と近しいところでも、葬儀関連の企業がいくつかございました)

また、高齢化社会に進んで行く過程で(こんな言い方するのもなんですが)市場がどんどん広がっているということが言われていたのもあるのではないかと思いますが・・・。

で、卒論の関係で色々とヒアリングしていて思ったのですが、

その当時の「高額悪徳」へのアンチテーゼとして「価格破壊(30〜60万円)」というメニューが一人歩きしていた観もあるのですが、結論としては、結婚式と同じようなもので、人によって来客や規模や形式に応じて内容が変わり、それぞれに応じてかかる金額が変わるのは当たり前で、ただ、それが確かに不当に高いケースもあったということですが、葬儀という業態自体が不透明であまり企業努力(=コストカット等)を行われていなかった(または、行いにくい)ために、「正当なのかどうか分からないまま、不当にお金をふっかけられたのでは?」と不安または不満を抱く人が多かったということは実際にあったようですね。

で、実際にもろもろ試算すると、確かに一件あたりの平均は180万円前後は自然と行くような感じではあったんです。

その試算なのですが、(葬儀屋さんから聞いた話ですが)、通常の業者さんだとして、インターネットが根付く前は特に、「葬儀屋さん」というのはすごく地域にローカライズされたもので、(ネットで検索して比較検討するなんてこともなかったので)地元のなんとなく見知っている業者さんといざというときに急におつきあいすることになります。業者さんとしては、「葬儀業者のスタッフは24時間どんな時でも稼働するもので、担当する町でだいたい月に1〜2件くらい。スタッフへの給料などの支払いを考えるとどうしても一件あたりで必要な額はどうしても決まって来る・・・」ということで、帰納法的に1件150〜200万円を「売り上げない」と仕事自体が続けられない・・・というの「も」あったようです。

(葬儀の内容から試算していって足して行っても、平均して確かにそれくらいにはなりましたが・・・)

でも、これが「営業努力」によって、月々にある程度の「数」を確保できるようになれば、コストの割合(主に固定費であるところの「人件費」)を下げる。そのための諸々考えられていた手法が、「ネット戦略で営業地域を拡張する」「共済や互助会」などです。これで、月々の「数」を確保できれば、自然と単価を下げることができるはずです。

(ちなみに上記の300万円は、「営業先」であるところの「警察」や「病院」へのエレベーター寄付や忘年会の景品の提供でかかった原価が、利用者に負担として課せられていた結果だったりするそうです。どーかと思う)

で、今回のイオンが平均180万円のところを、100万円でできるというのは、まさにこれを「実現できた」ということなのだと思います。そして、全国的に「生活の中でなじんでいる」というのもポイントなのだと思います。

良いところに目をつけたもんですね。

ところで、お値段の明確化という意味では、以前は多くの業者さんが何故か、人件費などのコストを「祭壇」にのっけって高額にしているところが多くて、そりゃ発注者にしてみたら「なんでこんな額に?」ともなりますよね。「互助会」とかは「この高い祭壇を共同で購入してみんなで使う」のようなロジックなんですが、人件費はかかるんだから、初めから明記しておけば良いのにね。でも、これが「暗黙的に理解されていた」時代と、宗教的な儀礼から遠ざかっている現代では違うということですよね。(伊丹十三の「お葬式」で戒名の値段についてのやり取りを思い出したりします・・・)

twitterでブログのアクセス数が増えた気がする・・・

- 2010-01-24 (日)

- IT_info

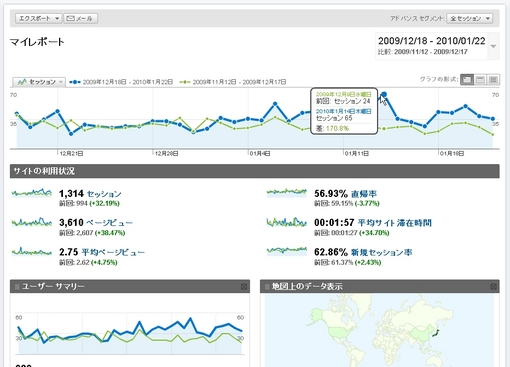

ブログの更新がそんなにできていないので、ブログの右サイドにTwitterのガジェットを昨年の2009年12月18日につけました。そして、ふっと気がついてみると感覚的にですが、サイトのPV数が全体的に上がった気がするので、実際にそうか調べてみました。

公開するにはPV数少な!!って感じなんですが、

まぁネタとして。

下図が、今月約1ヶ月間のアクセス数です。

なんだかんだでブログの投稿があるタイミングで概ね少し増えているというのがなんとなく分かります。(そうじゃない時もあるけど・・・)

で、これを見て思ったのは感覚的になんですが、今月は今までよりも一日10人弱くらい多い気がする訳ですよ。

これだけだと分からないので、先月と比べてみました。

(Google Analyticsのこういう機能便利だなー)

緑が先月で、青が今月です。

後半は明らかに増えていますよね?(twitterの実装が認知されたということ? でも、twitter自体のサイトに飛べばいいわけでもあるし・・・)

全体では35%くらいアクセス数が増えています。

まぁ最近は劇団の撮影やプロダクションの撮影も多いしそこも強く影響しているのかもなーなんて気もするので、ちゃんと検証なんてできないんですが、検索キーワードに該当するワードはまだ入ってないので、twitterでルートのユーザーさんが来てくれていると考えるのが自然かなと思ったりします。

あれ、でもUU(ユニークユーザー)数も増えている。

とりあえず月間PV数1万はめざそう・・・苦笑。

検証しようにも「全体数」が少なくて説得力がありませんね。

電子書籍でエージェント編集者のニーズも増えると思う・・・

- 2010-01-23 (土)

- Others

Amazon Kindleが自費出版で著作権料の70%の設定をするみたいですね。

そういえば、ちょうど一年前の2009年の元旦の日経新聞で、Amazon Kindleを成田空港で使ったみたという記事を読んだことを思い出します。

あの記事を読んでから早く日本語版でないかなと思いつつ一年が過ぎましたが、プロトタイプができているそうですね。

それは何とも楽しみにです。

僕は結構文字フリークで小さい鞄に何冊も本を詰め込んでしまうような性格なので、

「読みやすい」電子ブックが発売されることを結構心待ちにしていました。

でも、携帯とかそうですけど、製品のバックライトで文字を可読にしているものって絶対長時間の読書なんかには向かなくて、それで、Kindleの外光の反射で読めるというのはなんとも待ち遠しい機能だったんですね。

で、著作権料の70%・・・。

ロングテールもここまで来たかという感じですよね。正直・・・。

でも、いろいろな人とっての敷居が低くなって情報発信ができるようになるってやっぱりいいことだと思うんですよね。

「マイクロトレンド」マークJペン著 (NHK出版)って本がありましたけど、ニッチの人たちが「印刷物の出版」とかの「物理的なコスト」がかかるものを使っての情報発信ってやっぱり難しいですから、こういうのは良い流れだと個人的には感じていますし、ビジネスチャンスも広がりますよね。

出版社によるんですが、通常本を出すとして、今や1万部売れる本の数も少ないらしいですので、それこそ小ロットなものが増えていて、こっちにいきつく流れもそりゃ出てきますよね。

・・・仮に1000円の本を5000部出すとして、総売上が、500万円。

で、制作費や広報費を30%に押さえるとして、150万円が制作費等(実際に印刷で100万円くらいかかりますしね)

で、印税10%で50万円払ったとして出版社として既に200万円の出費・・・。

小売りの取り分が30%ととして、一冊あたりの粗利が700円なら、3000冊弱売れて損益分離ライン・・・。多くの出版社がこのリスクを減らすためにできる限り初期コストを下げる方向に進んでいます。

で、一方でこれが電子メディアだったら、制作費などの原価コストをそもそも削減することができるという発想で、

Amazonは言ってみれば「書店」なので30%(営業代理としてもそんな額ですよね)が確保できて、それ以外は著者が勝手にPDFデータを作って電子書籍まで作ってくれるわけですから、「小ロット」勝負しているところにとっては、(絵本とか、ビジュアルや手触り重視の出版者さんはもちろんそうではないですが)、専門書や実用書がメインの所ではリスク回避してくれるしすごく良いですよね。

後は、乱立する中で、玉石混淆の「権威付け」というのをいかにするかという問題があるのですが、

「これを審査するレフェリーをつけた電子出版プラットフォームができれば、手数料を20%とるだけでも十分ビジネスになるだろう」

池田信夫さんというなるほどなご意見がありますので、工夫次第かなと。

これってやっぱり多くの人に門戸が広がってやっぱり素敵ですよ。

個人的にはですけど、フリーの編集者みたいな人たちも増えて行くのではないかなと思うんですが、いかがでしょうか。

70%の印税のうち、装丁やレイアウトやデジタル変換などのいわゆる「制作」にかかる部分から、AmazonやAppleなどの発行元への申請までを代行するようなのをエージェント的にやる人が出てくると思う・・・んですよね。負担具合にもよりますが、70%を著者さんとシェアするような感じで。Amazon Kindleみたいな今のとこ「文字ベース」だとニーズが薄いと思いますが、これがデザインなんかにも自由度が増えたらきっとそういのも出てきますね。(下手したら自分がやっていそう。苦笑)。(で、これで出版数が増えたら結局法人化するんでしょうが・・・)

僕は写真集とかをデジタル上でやりたかったりもするので、ディスプレイのきれいなAppleにぜひとも期待しています。

ところで、ニコニコ動画みたいに、コメントやメモ書きをサーバ—経由して共有できるようになるなら、研究室で「学術書の閲覧」とかにもすごくよくありません??

いやぁ、電子書籍はぜひ突っ込んで行きたいドメインですね。

「記念写真」

音楽は好きで、昔から苦手。

自分の日常で流れていないことがないくらい生活に密着しているのに、

どこかしらで、苦手意識を持たせてくれる。

それは単に・・・というか、おそらく自分が主体的になれないから。

あくまで「聞き手」ですが・・・。

どうしても、節操がなくなるというか、固執してしまうというか・・・、「主体的に選択して聴く」ということができないのです。

それは子供時からそうで、そして、そのまま大きくなっています。

そんな音楽好きな私は、自分で聴く曲を選ぶことができず、出会った人が触れているものを気に入れば、そのままべヴィローテーションで聴き続けることになります。

CDショップで自分で選んで、聴き、語る人を見ると本心から感心します。

昔からこんな状態ですので「音楽で主体的になれない」ことは既に受け入れています。

だから、自然と人との出会いが少ないときは、それこそ既に知っている曲を延々と聴き続けて日常を過ごすことになり、逆に、人との出会いがあるときは(比較的に)新しい曲が自分の中に入ってきます。

でも、そう受け入れてみると、逆に、音楽が自分を振り返る一つのモノサシでもあるような気がしています。

一つ一つの曲に自分の人生の一部がリンクしていて、街中で聞きなれた曲を耳にした瞬間、昔のことが思い出されます。

そんなですので、生きれば生きるほど、自分にとって大事な曲は増えて生きます。

フジファブリックの「記念写真」もその一つです。

この曲が自分に強く影響をくれたということではありませんが、自分が強く影響を受けた場面に一緒にいてくれた曲です。

私が「写真をやる人間として」一つ登ったときに、流れていて・・・、

それこそ、これから先、どんな時に聞いてもこの初心を思い出させてくれる曲なのだと思います。

フジファブリックの志村氏の告別式が今日でした。

足は運んでいませんが、ちょっとした空虚をどこはかとなく感じないではいられないません。

これから新たな曲が聞けない・・・自分に寄り添ってくれる曲がなくなったのかもしれないと思うと、無常・・・むしろ、不条理を感じないではいられません。

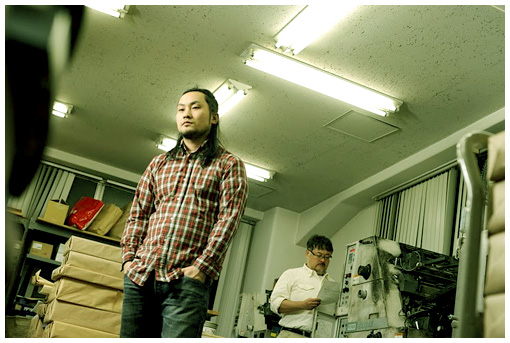

ガラス玉遊戯のゲネプロの撮影をしてきました

- 2010-01-14 (木)

- Photo

本日、劇団「ガラス玉遊戯」の開演初日ということで、

ゲネプロの撮影に行ってきました。

公演は月曜日までです。

僕も客として改めて行ってきます。

家族経営の印刷所を舞台にしたヒューマンドラマで、

細やかな気配りのある展開ですので、次ぎ見たらまた印象が変わっていそうで楽しみです。

辻修焼き・・・

- 2010-01-10 (日)

- Photo

年末年始は実家(福岡)に帰省しなかったのですが、

所用があり、クリスマス時期くらいに帰省しました。

今更なのですが、実家でお昼でうどんを食べたときに出てきた焼き物がキレイだなぁと改めて思いました。

親戚に有田で焼き物をしている親類がいて、

実家の食器類はほぼ全てそこの焼き物なのですが、

藍色が深くてとてもキレイだなと改めて感心しました。

食事がとても映えるのですよ。・・・写真はうどんですけど。

絵付けは全て「手」という実に職人肌な人です。

佐賀に行くことがある方はぜひチェックしてみてください。

ここ、ホームページとか持たないのかな??

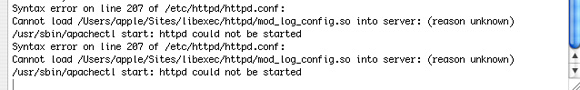

MacのApacheのルートフォルダの設定を変えるのに一苦労した。。。

- 2010-01-08 (金)

- mac

今とあるサイトをコーディング中なのですが、CMS(コンテンツマネジメントシステム)を利用するために、相対パスではなく、絶対パスで作った方が良いなぁということで、ローカル環境で、サイトルート「/」が使えるようにしようと試みました。

で、Windowsはprofessionalだったので、そのまま「プログラムの追加」で「Windowsコンポーネント」でiisを追加して使って、

家はMac(ver10.4.11)なので、別環境を作らないと!ということで、

で、調べてみるとはじめから、Apacheが入っているということで、起動さえさせたら良かった感じで、

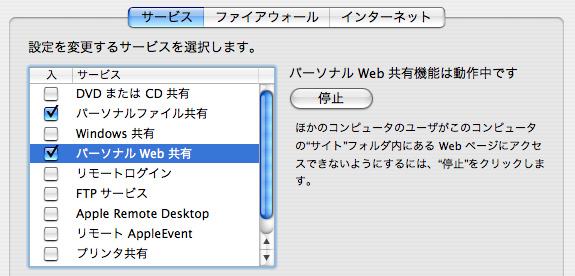

「システム環境設定」→「共有」→「パーソナルWEB共有」を「開始」してOKと思ったら、

「ユーザーID(僕の場合は、apple)」→「サイトフォルダ」(Users/apple/Sites)にindex.htmlをおいて確認しようとすると、

URLが、「http://localhost/」ではなく、「http://localhost/~apple/」になってしまっていて、これだと「/」が使えない・・・。

(単に、/Library/WebServer/Documents におけば良かったんですけどね。。。)

ルートフォルダの設定を変えないといけないなーと思って探してみると、httpd.confを修正したら良いとのこと。

ここはGUIをたどってそのまま行き着けないらしいので、ターミナルを起動して、アクセス。

/etc/httpd/httpd.conf

で、慣れないUnixコマンドとか調べつつ修正を完了させようとすると、エラー。。。

書き込み権限がないらしい。。。(管理者権限でログインしているはずなのに!!)

どうやら、一般カスタマーにアクセスできない感じで、root権限はいただけてないらしい。。。

どうしたものかなと調べてみると、実はGUI上で実は操作をするものらしく、詳しい説明がこちらにありました。(バージョン違うけど)

Mac OS 10.6のApache2にIPアクセス制限をするためのhttpd.conf設定

手順に従って修正し、「パーソナルWEB共有」を「停止」して「開始」すると(Apacheを再起動)、いつまでたっても「開始しています」と表示されたまま開始される見込みがない。。。

あれ・・・と思いつつ、console.logを起動させてログを見てみると、「httpd.confが、Syntax error」とある。。。

(console.logは、アプリケーション\ユーティリティに入っています)

修正方法をどうやら間違えていたらしい。。。

よくよく見てみると全然違うところをいじっていた。。。

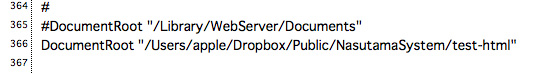

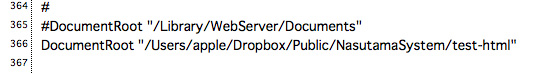

で、結局、

365行くらい目くらいの、

DocumentRoot "/Library/WebServer/Documents"

を自分が指定したいフォルダに指定し直して、

DocumentRoot "/Users/apple/Dropbox/Public/(以下、略)"

Apacheを再起動。

すると今度はうまく行きました。

しかし、マックってグラフィックで活用するから使っているんですが、意外に開発とかでも遊べるんですねぇ。

Macでローカルサイトルートを指定することができました。

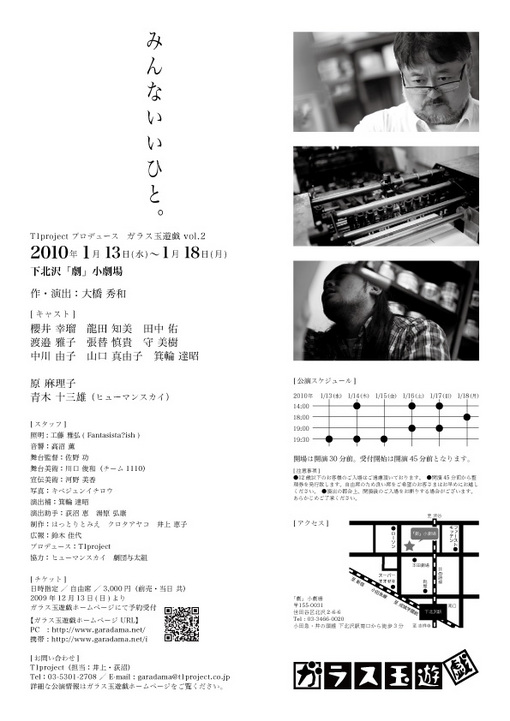

劇団「ガラス玉遊戯」の公演チラシの撮影をしました

- 2010-01-02 (土)

スズキ与太郎さんの関連で、

劇団「ガラス玉遊戯」の次回公演のチラシ用の撮影をしました。

スズキ与太郎さんに以前誘われて足を運んだT1Projectのショートストーリーズの「卒業」の脚本・演出をされた方で、(僕は別日程演目を見てしまったので、実は見れてないのですが・・・)、楽しみです。

010年1月13日 ( 水 ) ~ 2010年1月18日 ( 月 )

下北沢「劇」小劇場作・演出:大橋 秀和

キャスト櫻井 幸瑠 / 龍田 知美 / 田中 佑 / 渡邉 雅子 / 張替 慎貴 / 守 美樹 / 中川 由子 / 山口 真由子 / 箕輪 達昭

原 麻理子

青木 十三雄(ヒューマンスカイ)チケット

日時指定 / 自由席 / 3,000円 ( 前売・当日共 )

1月13日~18日ということなので、どこかのタイミングで観に行ってこようと思います。

下北近辺の方、ぜひ現地でお会いしましょう。w

「も~ぴっくプロモーション」のモデル撮影

- 2010-01-01 (金)

- Photo

昨年から撮影・写真関連でお世話になっているハッピーマーケットのタケルさん関連で、

新しいモデルプロダクションの所属のタレントさん達の撮影をしました。

で、WEBサイトでできあがったそうなので、告知しておきます。

撮影モデル、企業アイドルならモデルプロダクションのもーぴっくプロモーション

僕の場合、仕事したものの「作品をまとめる」時間が取れないでいるのですが、

ここの代表がすごくよい方で、何かのついでとは思うのですが、

http://www.photoback.jp/

で冊子にしてプレゼントしてくれました。

写真展の時にお花をくれたりと細やかな気遣いをしてくださるのはさすがだなぁと感心するばかりです。

ところで、このPhotobackってホームページを見て、可愛いので過去に友人にオススメしたりしていたのですが、今回改めて自分の写真の出力を見て思ったのですが、印刷品質が良くない。。。

「ナチュラルテイスト」なんて言い方もできるかもしれないけど、もう少し頑張って欲しい。。。