2007年10月

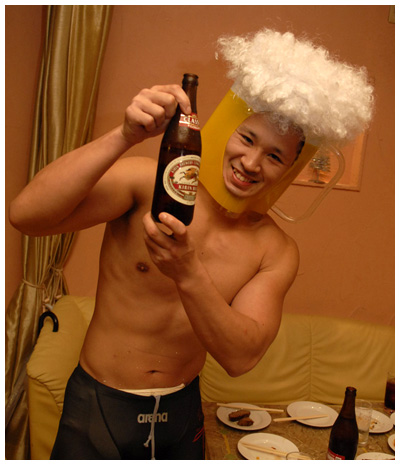

引き続きハロウイン

- 2007-10-30 (火)

前回同様ハロウインの写真です。

顔出しOKを若干?もらったのと、自己判断で。w

お誕生日おめでとうイッキです。

しかしすっごい筋肉ですわ。

彼はどの会合に顔を出しても、10分経たずに脱がされてしまうという

宿命を背負って生きています。

ベンチプレスは150KGくらいあげるんでしたっけ。

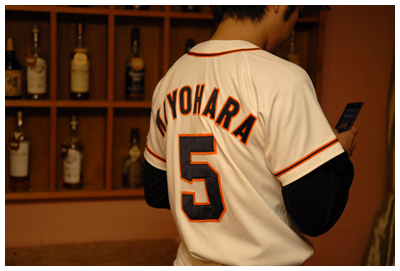

ハロウイン

- 2007-10-28 (日)

のパーティなるものを初めて・・・(でもないかな)参加しました。

これってお化けに化けるもんだと思っていたけど、

キヨハラとかビックバードとかでてきましたねぇ。

相変わらず高いテンションばかりでしたわ。

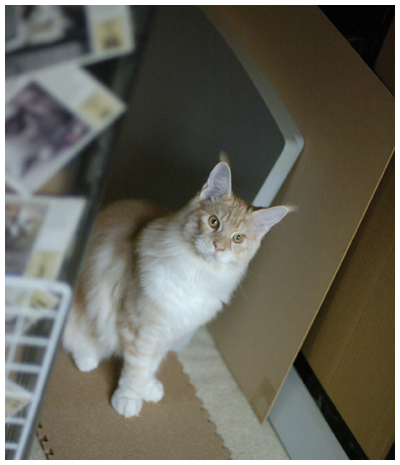

【気天舎の猫】 新顔さんがいました。

- 2007-10-13 (土)

久しぶりに気天舎に寄って来ました。

『猫の実畑へようこそ』でなんとなく知っていたのですが、

かれこれご無沙汰していた3ヶ月くらいで(外では会ってたんですけどね)、

2人(匹?)家族が増えてました。

ホルスくん(7ヶ月くらいの少年)

アゲハちゃん(まだ2、3ヶ月くらいの少女)

いつの間にやら大家族に。

で、キャノピーと

今回はちょっと体調が悪そうなもなかさん

でした。

ホルスくんなんか、賞を取ったみたいですね。

おめでとーございます!

せくしーぽーず

- 2007-10-10 (水)

経理のセキさんが娘のフウちゃんと一緒に会社に来ました。

前は結構なついてくれていたのですが、久しぶりだったせいか最初は人見知られてましたヨ。

最後にはいつも通りでしたが。。。

で、お母さんの「フウちゃんせくしーぽーずして!」とリクエストを受けてしてくれたポーズがコレ。

ちなみに指の3は、3歳だそう。

梅田望夫氏の『ウェブ進化論』を読みました。③

高度情報化社会の流れの中で、総表現社会になりつつあるということについて、

前回大変うんうん頷いたわけですが、

その部分以外で、ブログに関して、共感したのが次の部分。

「ブログは個にとっての大いなる知的成長の場」であるという内容。(164ページ位)

ブログ書いておきながらこんなこと言うのははばかられますが、

僕のもともとのスタンスは「ブログなんて書く人の気が知れない」でした。苦笑

というのも、「石」の99パーセントにどうしても目が言ってしまい、

ルサンチマン(≒鬱憤?)の排泄であり、決して表現などではない!と思っていたからです。

(最近はもっとゆる~い捉え方になってますけどね。

そもそもネット内の情報なんて検索して精査してアクセスするわけだから、

基本1%の情報にピンポイントでアクセスできるので、石情報に自分が惑わされることもない。

さらに情報精査しないでアクセスするブログ情報は、

例えば友人のものだったりするわけだから、

それは逆に瑣末な情報から執筆者の人となりを想定させる効果があり、

「石」情報も必ずしも「石」ではなくなってしまう。

で、まぁ、色々とわけあってブログを書き始めて、

しかもできる限り日々更新すると(誰に誓うでもないけど)決心し、

毎日書いてみると当然ながら「ネタ切れ!!」するわけで、

それでも、些細なことでもひねり出しながら書いていると不思議なもの。

以前は適当に読み流していた本なんかでも、「何かしらのネタはない!?」と

兎視眈々と情報収集しようという風に思考が傾いていって、

アウトプットするために以前よりも貪欲にインプットするようになりました。

そういう体験もあったので、

「個の知的成長の場」

という表現はなかなかしっくり来ました。

この投稿するのにも、一度読みきった本(=『ウェブ進化論』)

を再び開いてる位ですからね。笑

梅田望夫氏の『ウェブ進化論』を読みました。②

- 2007-10-07 (日)

- Book | Memo | Review | about Photo

梅田望夫氏の『ウェブ進化論』を読みました。②

この本の第4章の「ブログと総表現社会」でブログについて色々と書かれています。

ちなみに海外だとオピニヨン発信の場として使われるブログも、

日本だと日記的に使う人が大半を占めていて、それで当然のことながら

ブログ数やエントリーの数も多いけれども、玉石混交――。

しかし、以前であれば、プロフェッショナルである物書きにしか許されてなかった、

情報発信を皆が手軽にできるようになった。

その多くは「石」なわけだが、下手したら99%は「石」かもしれないが、

残りの1%の「玉」――それもネット以前の社会であれば、

そういう素質がありながら、

もしくは、自分の専門分野があり、執筆のために雑食のごとく分野勉強する俄か専門の職業ライターさんよりも

はるかに一家言ある方がネットを通じて情報発信できるわけです。

当然ながらそれは有益な情報であり、それが仮に1%あれば、

母体数がそもそも多いわけですから、大変な数の有益が情報が発信されることになります。

それは素晴らしいことですね。

・・・・・・

なんかこれって写真でも似たような感覚に陥ることがあるのですが、

それは例えば報道の写真です。

今や携帯カメラに(そこそこ)高性能なカメラがついて、日本人全カメラマン的な状態です。

現場にいち早く到達し、訴求力のある写真を撮影する、

プロの報道カメラマンの価値がもちろん損なわれるわけではありませんが、

本当の決定的な瞬間――それも世の中の所かしこで起こっている決定的な瞬間の場面に

決して数の多くないプロの報道カメラマンが、居合わせる可能性は決して高くありません。

(それが叶って決定的な瞬間を捉えると、ピュリッツァー賞を取ったりするわけですよね。

…ちょっと語弊がありますけど、今回はご容赦を!)

それが日本人が全員「カメラマン」なら、決定的な出来事が起こったときに、

それが――たとえ稚拙でも――記録される可能性は極めて高くなります。

(報道は「きれい」よりも何よりも「写っていること」が重要ですから)。

これはブログで総表現社会になっている構造と同じことが写真の報道(...映像もそうかな?)についても言えるよなーと思った次第です。

梅田望夫氏の『ウェブ進化論』を読みました。

梅田望夫氏の『ウェブ進化論』を読みました。

そうですよ。今更ですいませんね。

結論から言えば思ったよりも全然面白かった。

僕の知り合いの結構な人が持ってたし、

その人たちが結構にIT系の人たちだったなんてバイアスを差し引いても、

この本が結構なベストセラーだからなんですよね??

『ウェブ進化論』の読者としては、

僕は比較的にこの本を堪能できた部類の人間でしょう。

この中にはWEB2.0の話も割と出てくるのですが、

Googleを初めとするテクノロジー系の会社が提供する技術を享受して、

仕事をさせていただいているような立場の人間でもあるので(僕は)、

話題の大半を「他人事」ではなく「自分事」として捉えることができたということは大きいでしょう。

日常的なレベルの話で一例挙げるなら、

私は、会社のパソコン、家のパソコン、モバイルノートパソコンを

公私に渡って使っているのですが、

その際、いつも割りと困ってしまうのが、

例えば、作業しているファイルのバージョン管理や情報の集約先です。

ですので『ウェブ進化論』の言うところの「パソコンのあちら側」に、

ファイルやデータを集約させることで、ネットがつながる場所であれば、

どこからアクセスしても常に同様の環境で作業をすることができるので便利です。

もちろんネットが常に使えるわけでもないので、完璧に集約できているわけではないのですが、

情報収集においてのGoogeノート(最近使い初めました)やGmailは大変有益だな~としみじみ思います。

マグロ漁船

- 2007-10-05 (金)

- Memo

全くどうでもいい話で恐縮なんだけど、

ふっと気になった。

「マグロ漁船っていくら稼げるんだろう??」

別に借金苦とかじゃないですよ。笑

でも、なんか気になりません?

だって、ドラマとかによく出てくるじゃないですか??

「マグロ漁船に乗って借金かえせやぁ!!」

みたいなセリフ。

いったいどれくらい稼げるんでしょうねぇ?

で、まぁ、ネット検索。

昔は日本で食べられるマグロの大半を、日本のマグロ漁船が獲っていたのですが、近年では世界中からマグロが仕入れされています。それに伴って人件費の高い日本のマグロ漁船の数は減りつつあり、求人もほとんど無いようです。(参照サイト:高収入バイト マグロ漁船の仕事について)

今やもうないらしいし、昔みたい?にお金も稼げないらしいですよ。

なぁんだ。

ところで、「マグロ漁船」って検索したらこのサイトが出てくるんですけど、

きっと「マグロ漁船」って検索する人の多くがきっとお金に困っていることを見込んででしょう、

このページは最終的に「マグロ漁船なんか乗らなくても、お金の稼げるバイトがありますよ!」と、

製薬会社の新薬モニターのバイト登録を紹介してますよ!!

うわぁ~。。。

しかも、URL見たら、紹介者IDが元のURL後についているから、

紹介単位でアフィリエートがつくんだろうなぁ。。。

みなさん色々考えますね。すごいすごい・・・。

----------------------------------------------------------------

追記:

アフィリエートを調べたら1件紹介あたりで600円でしたわ。

アフィリエートってやったことないんですが、これって高いほうなのかな。

ちなみに新薬モニターのバイトですが、

さすがに人間の人体実験までに動物実験を繰り返しているから、

「大事に至ることはまぁほとんどない」(識者H氏)

だそうで、さらに

「相場は日給2万円くらい」。

確かにそれくらいが多いです。

でも、17日で65万円位のもあって、

「条件ちょっとみたけど、腎臓に負担がかかるかもね~。条件制約がきついし、アレルギー反応とかも見てるから」(前出H氏)

だそう。

いやー怖い怖い。

『冷血』(トルーマン・カポーティ)

トルーマン・カポーティの『冷血』を読み終わりました。

以前、カポーティという映画を見たのですが(以前のエントリー)、

その映画の中でフィリップシーモアホフマン演じるカポーティが

取材・執筆している作品が上記の、『冷血』でした。

1965年発表の作品です。

実際に起こった殺人事件を綿密に取材して、作品にしたというものです。

まず何よりも脱帽したのが、

文章一つ一つに膨大なデータの裏づけがあるだろうことが分かることです。

今でこそ、ノンフィクションジャンルは色々な作品がありますが、

(ちなみに沢木耕太郎の初期作品は大好きです)、

当時にしてみるとかなり真新しいものだったらしく、

以降、カポーティの縮小再生産のようなジャーナリズムが増えたそうですが…。

『冷血』を読んでみたらそれもなんとなく納得。

カポーティ本人がジャーナリズムというよりも、ノンフィクション・ノヴェルと本作品を位置づけているように、

ドキュメンタリーというよりもやはり「物語」です。

逆に、事実とその綿密な取材がベースであり、

最後のクライマックスと終焉を演出を「物語れる」からこそ

生み出せるリアリティ(≠真実)があるのでしょう。

そういった面において厳密には、ドキュメンタリーではないように思えますし、

それゆえ、カポーティに影響を受け、ドキュメンタリー作品に向かった記者が、

(綿密に取材するということは除いて)『冷血』に引きずられてしまえば、

陳腐なセンチメンタルに陥ってしまった作品が量産されてしまったことも不思議ではないかもしれません。

以後、死屍累々の作品を生み出す潮流となった一種の問題作は読む価値ありですよ。

ドメイン再取得

- 2007-10-03 (水)

- Memo

今のサイトのドメインは.netなのですが、

一番最初ドメインをとったときは、.comでした。

で、実は、サーバーとドメイン業者?を変更するときに、

移行がうまく行かずに(mu-mu使ってたんですけど)、

「まぁ、放っておけば、期限が切れるから、以降先で取り直せばいいや」

って思ったんですが、そう思ったのが間違いで、

切れてからまた市場?に出るまで半年近くかかりましたわ。

で、最近チェックしたらようやく放出されていて、再取得しました。

とはいうものの、サイトを二つ作る気にはならないので、

DNSの設定を.netと同じにして、.comにアクセスすると.netに転送されるように設定しました。

まぁ別に特にメリットもないんですけど、

kibenjer.comと記載されているがために、

使えなくなっていた名刺が再び使えますね。

まぁエコ的にはOKということで。

切れたドメインって一応市場?に戻されるんですね。

写真のお値段の話③…著作権について

- 2007-10-01 (月)

- Memo | about Photo

撮影を発注する人もカメラマンも自身もあまり考えてないケースが多いような気もしますが、発注された仕事の「著作権」はどうなっているんでしょうね。

フリーのカメラマンが雑誌編集部から発注を受けて撮影した写真の著作権は、まぁ間違いなくカメラマンにあるでしょう(契約書は交わしてないにしても)。

というのは、雑誌の場合、拘束あたりでペイが発生するというよりも、写真の使用枚数やページ数に応じて支払いが生じるケースが大半だからです。

これは、「カメラマンがもっている写真を、雑誌が拝借して使用権を払っている」という考え方に基づきます。

よって、雑誌等で同じ写真が再度使われる場合は、都度、支払いが行われます。

(Amanaとかのライツマネージもこういう考え方ですよね。多分…)

逆に、著作権がカメラマンに残らないケースはどんなケースか??

雑誌社や新聞社に所属するカメラマン――社カメと呼ばれる人たちの取る写真の著作権はカメラマンではなく、所属する会社に買い上げられていることになります。

新聞社は今はデジカメが主流ですので、元のデータはカメラマンの手元にも残りますが、フイルムで撮影していた頃は、会社にフイルムを全て回収されていたでしょうし(所属してなかったで推測ですが…)、その写真が再度使われることになっても、写真の使用料が支払われることはありません。

会社組織にしてみれば、著作権管理にイチイチうるさい(まぁ、多くのフリーカメラマンは立場が弱いせいもあり、結構な融通を利かせますが…苦笑)フリーのカメラマンよりも、そりゃ社カメを使うでしょう。作家性が求められなければ特に。

まぁ写カメも著作権が残らない代わりに、逆に色々な経験が積めたり、月々固定のサラリーで生活の安定は保証されるわけですが。。。

次に時間拘束で値段設定をしている場合――。

これはちょっと色々と議論の余地がある思うのですが、

私なんかは、WEBサイトで使う写真の撮影を依頼されることが割と多いです。

この場合、問題なのは著作権の管理です。

たとえば、紙媒体は基本的に一回印刷してしまったらそれっきりです(とはいえ、一般図書は、増刷されても写真集でもない限り再び入金されることがありませんが…)。

ですが、WEBに関しては、下手したら半無期限に掲載され続けます。

芸能プロダクションなんかはそこらへん(割と)しっかりしたもので、ワンクール(≒3ヶ月)ごとでタレントさんの肖像権の値段設定をして、掲載期間が長くなればその分のペイを発生させます(テレビでの管理をそのままWEBにも適用させたということでしょうけど)。

逆にこれと同じことを、そこらへんのカメラマンがうるさく言ってたらまぁ残念ながら仕事は来ないでしょうね。

ので、「基本的にずっと使っても大丈夫ですよ」的な融通を(敢えて言いませんけど)利かせています。

まぁタレントさんの場合、「肖像権を提供」(→プライベートとトレードオフでしょ?)していて、「タレントさん自体が年を取っていく」し、ずっとひとつの媒体に掲載されていたら、その間「同業他社の広告に出演できない」などの問題が生じるので、期間で厳密に管理するのは当然といえば当然で、カメラマンが自分の写真の掲載に融通を利かせても直接的なデメリットはないので(むしろメリットあり?)当然といえば当然かもしれません。

さすがに1日拘束数万円とかで著作権を放棄しろとまで言われると反発しますが、

ECサイト用の撮影やパーティの記録撮影とかお願いされて撮ったものの著作権までも死守しようとは(私個人は)特に思わないので、そこらへんはもう、たとえば、使用枚数ではなく、時間拘束を単位に値段設定したりします。時間単位でお金をもらっているということは、その間の労働に関しては権利買い取りということになるでしょう。

敢えて時間単位でそこそこ高めに設定することで、「好きなだけ使ってくださいね。(納品枚数のボトムラインを設定してはいますが)可能な限り写真も提供しまっせ~」という感じになります。こっちも生活がかかってますから、どうせその日1日つぶれるのであれば、2時間だけの拘束よりも、そこそこ枚数を納品しますから5時間拘束してもらって、ギャラをあげてもらう方が僕はいいです。

作品作りと仕事を別にするのであれば、仕事のギャラが高いほうがプライベートの時間も作りやすいですし、お客さんと互いに歩み寄れたほうがお互いに益ですもんね。

同業者で何が何でも著作権は自分のものだってスタンスの人もいますけど、仕事の受注形態を見るに必ずしも著作権を主張できないでしょ?って突っ込みたくなるような人もいます。

カメラマンとして絶対に権利を死守したい場合もあるわけですから、写真で食っている人は絶対に一度考えたほうがいいですよ。仕事面でもメリハリつけないとですよ。